夜、心を鎮める本

モヤモヤした気持ちをスッキリに。

歳を重ねると、「なぜ自分が日本に生まれたのだろう?」とか「日本とは何か?」「日本人とは何か?」など途方もないことが気になりだしたりしませんか?

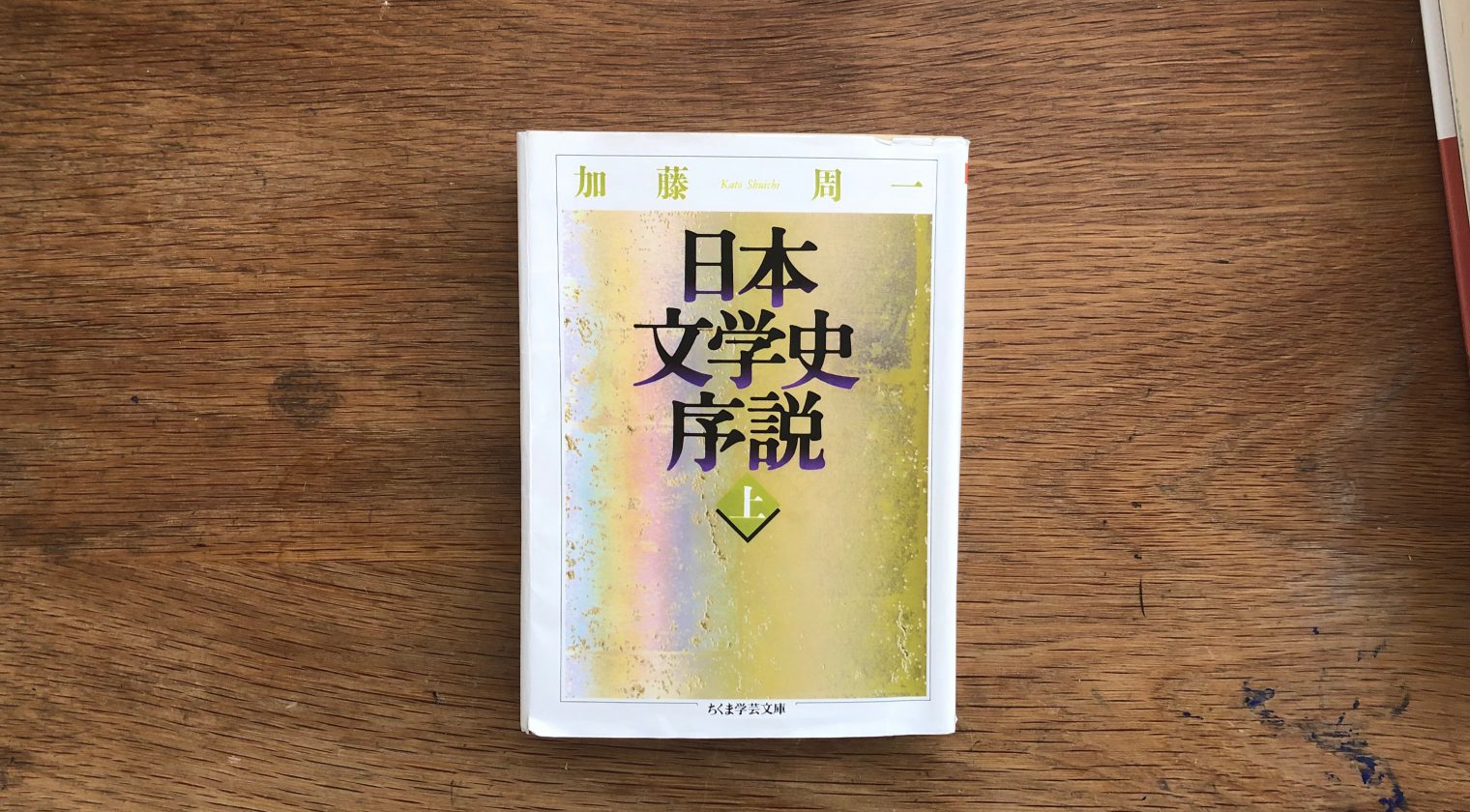

「日本文学史序説」加藤周一

学生の時、加藤先生の「雑種文化」を読み衝撃と興奮を受けて以来、加藤先生のその思想は私の道標となっています。加藤先生の大作「日本文学史序説」は「各時代の日本人は、抽象的な思弁哲学の中でよりも主として具体的な文学作品の中でその思想を表現してきた」という先生の主張の中、日本書紀、古事記、十七条の憲法、万葉集などから始まり、戦後まで文学的な側面から日本、日本人を論じる壮大な作品です。「知の巨人」とも言われる加藤先生の著作群の中でもかなりの大作なのでなかなか手が出ずじまいでしたが、歳を重ねての最近の途方もない悩みを解決するべくこの本に取り組み始めました。

やっぱり先生は私に衝撃と興奮を与えてくれました。

「日本の文学的表現形式は、次の時代に受け継がれ、新しい形式により置き換えられることはなかった。新旧が交代するのではなく、新が旧に付け加えられる。」

日本文化を雑種文化と看破した先生の思想がここにも表現され、文学という具体例で解き明かされていきます。

私はこの人吉球磨は日本の縮図だと感じています。例えば当店が隣接する新宮禅寺に鎮座するのは六観音像です。禅宗であれば、お釈迦様を祀るのが通例ですが、密教系の六観音を四百年以上にわたり大事にしていた。新宮禅寺は密教系から途中禅宗に転派した歴史もあるのですが、ここでも「新旧」の混在が見られます。

日本の仏教は大乗仏教です。名前の通り、すべての命あるものすべて救わんとする、私は心底心意気の高い哲学思想だと感じています。それが日本人の根っこの部分とシンクロし続けているからこそ、ここまで仏教が生き続けているのではないか?と感じています。日本3禅宗が熊本県内はもとより、鹿児島、宮崎を含めてもこの人吉球磨地域にしか存在しないことはその根っこ、日本の姿を表している地域だと思うのです。

店主