三日月読書会 for Kids (サマースクール特別編)

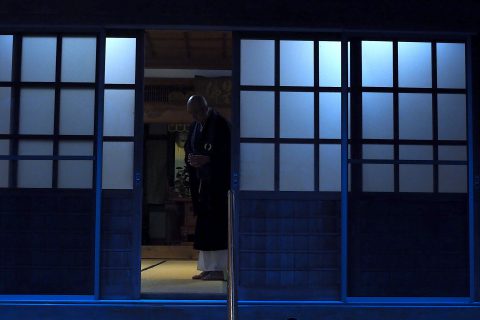

〜Kids読書室 in 球磨禅心生活〜

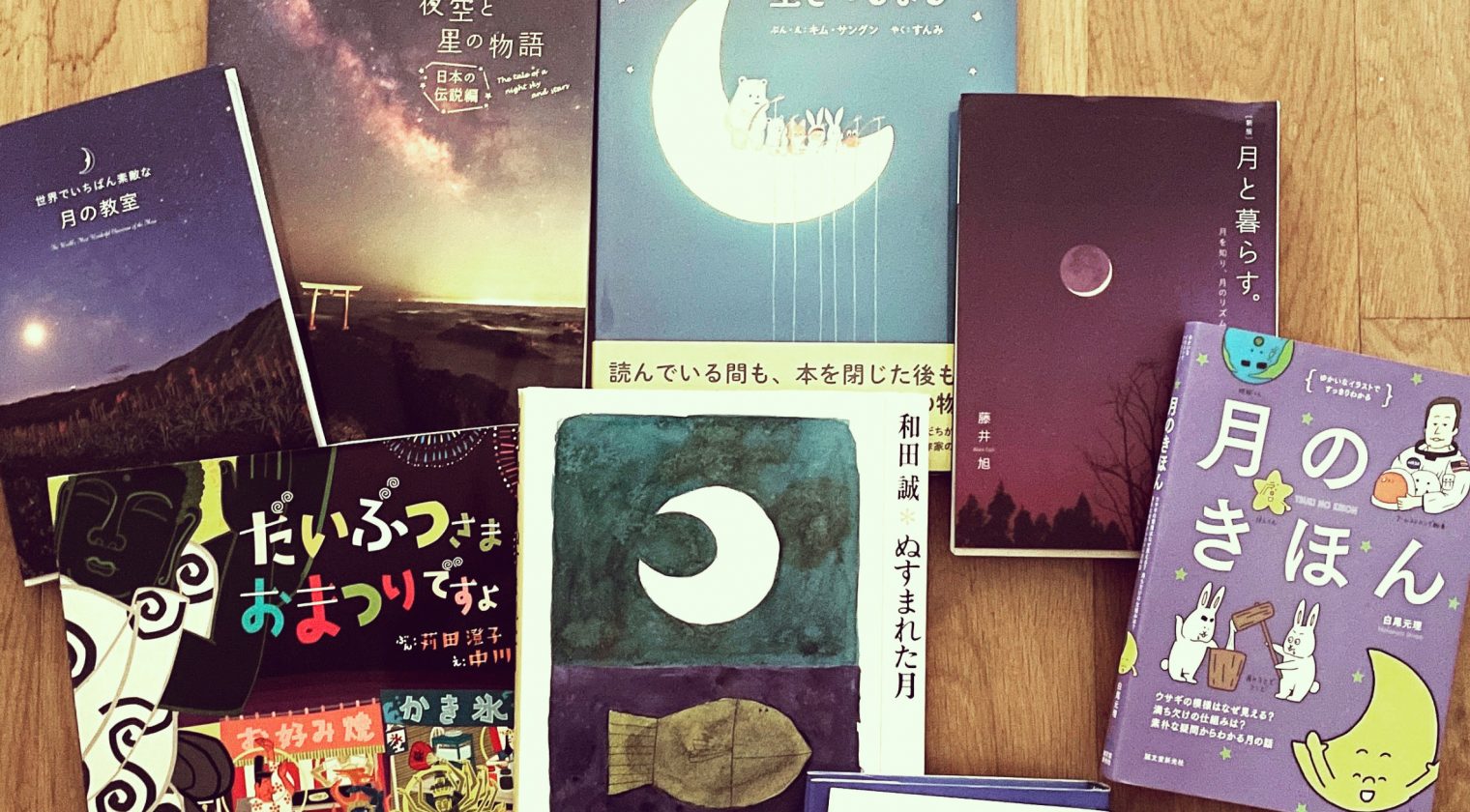

本との出会い・人との出会いが、人の成長を加速します。三日月読書会では、みんなでお勧めの本を紹介しあうことで生まれる不思議なケミストリーを楽しみます。第1回は、夏休み特別編として開催します。誰もが主役になれる本の会。ぜひ、親子でご参加ください。ファシリテーターは、500冊以上の本を紹介した書評家&絵本作家の松山真之介氏です。

・日時:8月7日(月)

10:00〜12:00

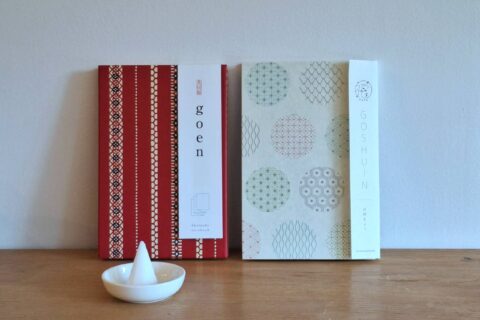

・場所:球磨禅心生活

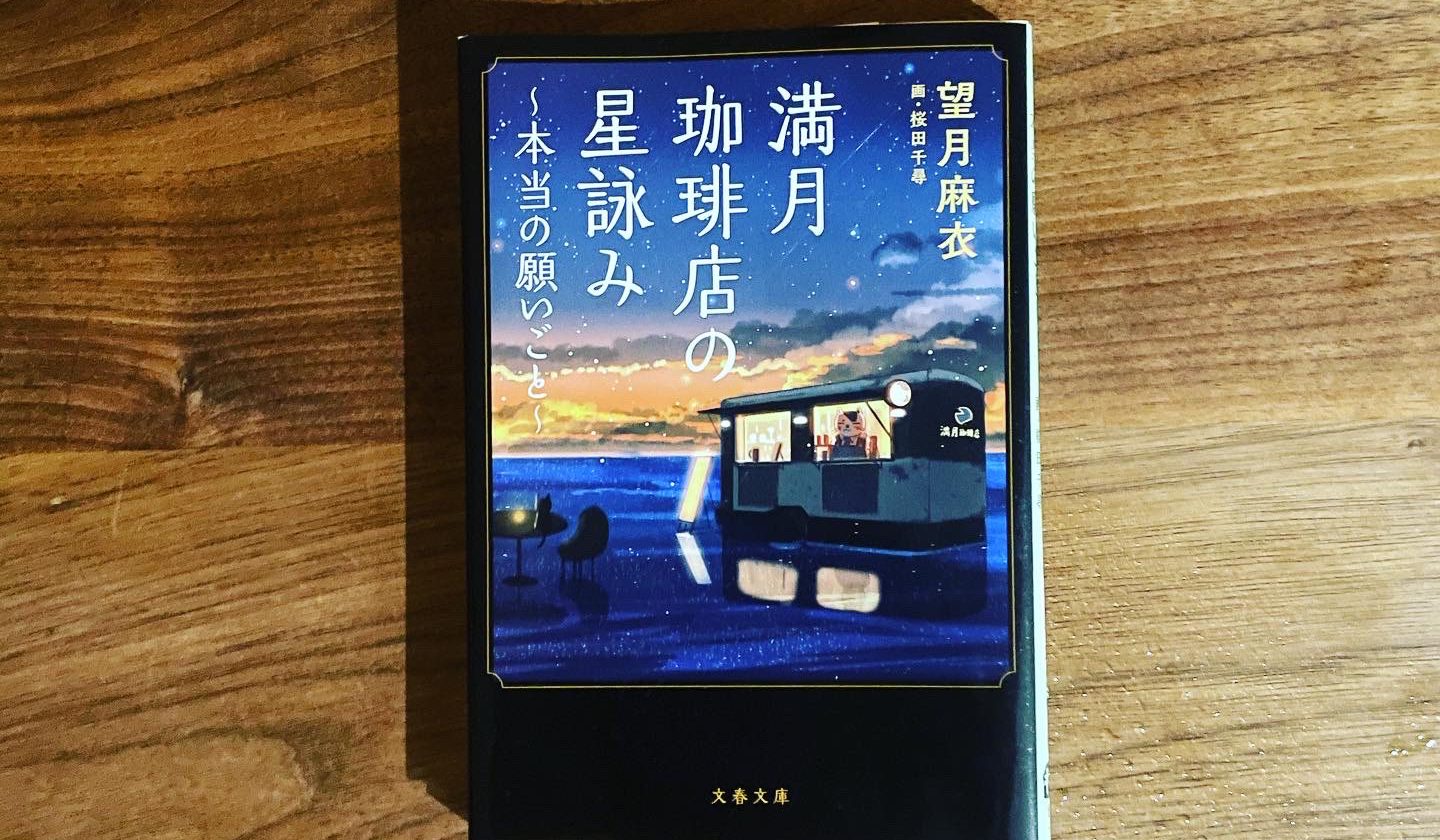

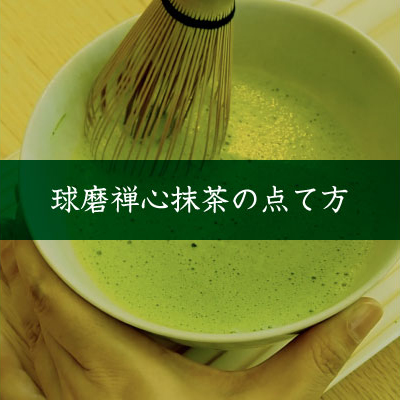

・内容:持ち寄ったおすすめの本、絵本、漫画などを紹介しあい、心と体を浄化する本を中心に交流を行います。子供が本と出会い、夢や希望をもてるような世界を目指します。不思議なケミストリーがそこに生まれます。

・対象:今回は、Kids &親御さんが対象ですが、大人の方だけでも参加可能です。お子様は原則小学3年生以上。

・参加費:無料

(各自メニューをご注文ください)

・申し込み:0966−38−0358(球磨禅心生活)

・後援(一社)人吉球磨観光地域づくり協議会

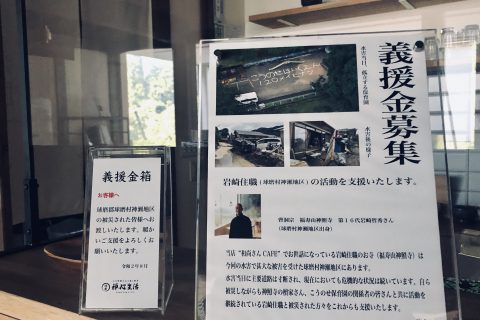

日本人の水に対する信仰は、水を神仏まで高めました。

日本人の水に対する信仰は、水を神仏まで高めました。